薬剤部では、「くすりのエキスパート」として、患者さんに安全で適正な薬物療法を提供することを使命とし、医師や看護師等の医療スタッフと綿密な連携をとりながら、調剤業務をはじめ、薬剤管理指導業務、医薬品情報の収集と提供、医薬品の管理・供給などを行っています。電子カルテに加え最新の調剤トータルシステムを導入し、より安全で正確な薬剤業務を行っています。また、政策医療である生活習慣病(糖尿病、消化器疾患、がん、脳血管疾患等)、緩和医療、救命救急、感染症領域においても薬剤師の専門性を活かし、安心・安全な薬物療法が行われるようチーム医療の充実に取り組んでいます。

医師が発行した処方箋の内容、投与量、使用方法などが適切か、相互作用や配合変化がないか等のチェックを行い、疑義があれば処方医に照会したうえで、正確・迅速な調剤を行っています。また、市販されていない薬品で治療上必要なものを製剤室で調製しています。

当院では各病棟に薬剤師が常駐し、病棟薬剤業務を行っています。薬剤師が病棟に常駐することにより、医師や看護師等の他職種との患者情報の迅速・緊密なやりとりが可能となっています。個々の患者さんの病態に応じた処方の薬学的チェック(処方内容、投与量や使用方法などが適切か、相互作用や配合変化がないか等)や処方設計にかかる医師への医薬品情報の提供、個々の患者さんに応じた処方提案なども行っています。その他病棟薬剤師は、病棟に配置した医薬品の管理なども行っています。また、病棟薬剤師が病棟でその職能を最大限発揮できるように症例検討会等の部内研修会を強化するなど、日々研鑽を積んでいます。

がん化学療法における投与計画のチェック(製剤、投与量、休薬期間、投与方法、投与速度等)を行うとともに、安全キャビネット内で抗がん剤及び支持薬の無菌調製を行っています。

医薬品添付文書・インタビューフォームをはじめ、効果、副作用、使用上の注意や肝・腎機能障害時の薬物療法など様々な医薬品情報の収集、保管、整理、分析、評価を行い、患者さんや医療スタッフに提供しています。

医師、看護師、薬剤師等多職種で構成される医療チームの回診やカンファレンスに参加し、適切な薬物療法に係る提案や情報提供を行っています。また、災害時には、災害医療チーム(DMAT)の一員として活動します。

糖尿病教育入院クリニカルパスにおけるプログラムの一環として、糖尿病に関する薬物療法について講義や個別に患者さんの指導などを行っています。また、肝臓病教室、生活習慣病教室、リウマチ教室、腎臓病教室でも講義を行っています。

専門薬剤師及び認定薬剤師を計画的に育成し、より高度な薬物療法の実践を目指します。

血中濃度と治療効果や副作用との間に関係が認められる特定の薬剤について、血中濃度測定結果に基づき解析した結果と臨床所見からそれぞれの患者さんに個別化した薬物投与計画を提案しています。

化学療法とは、からだにできたがん細胞を薬(抗がん剤)によって攻撃する療法です。

がんは手術で切り取っても目に見えない小さながん細胞が残っていたり、すでに他の部位に転移している場合があるので、手術や放射線と組み合わせて化学療法が行われます。また、がんを小さくする目的で手術の前に行うこともあります。第一選択の治療法として抗がん剤を使用することもあり、それぞれの病気や患者さんの状態によって、効果的な種類、分量、組み合わせ、方法を選んで行われます。

化学療法は入院で行う場合もありますが、最近は外来で実施することが多くなってきています。どのくらいの間隔で、どのくらいの期間治療を続けるかは、がんの種類や治療の目的、薬の種類、副作用の現れ方によって異なります。

治療を継続していくために、次の注意事項をお読みいただき、少しでも疑問があれば、自己判断せずに医師、看護師、薬剤師に相談してください。

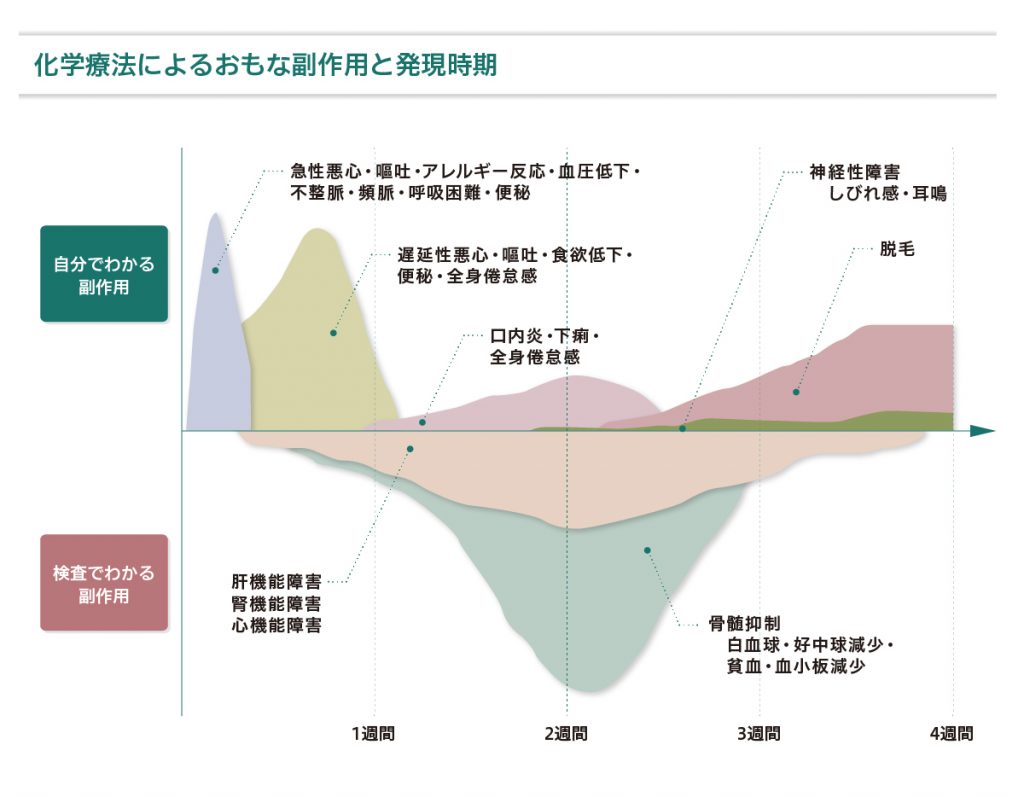

治療に使われる薬は、病気の原因の細胞だけでなく正常な細胞にも影響をあたえるため、副作用としていくつかの症状が現れます。

副作用は人によっても違い、病状や薬の種類や量などでも異なります。特に血液中の白血球や血小板の減少、貧血、吐き気や嘔吐、脱毛、全身倦怠感などがもっともよくみられる副作用です。また、副作用が少ないと薬が効いていないと思われる方もおられますが薬の効果と副作用の強さには関係はありません。

副作用は早めに見つけ対応することによって軽減することができます。治療中に気になる症状があれば、主治医、看護師、薬剤師に申し出てください。

あらかじめ予想される副作用を知って対策をたてておけば予防できますし、実際に副作用が現れたときも早く適切に対処できるので、症状が重くなるのを防ぐことができます。また、精神的にも落ち着いて対応することができます。自覚症状のない副作用については、早期に発見するために、病院で尿や血液などの定期検査を行います。

吐き気・嘔吐は、薬により消化管の粘膜や脳の嘔吐中枢が影響をうけたため現れる症状です。発現時期により、3種類に分類できます。

| 急性悪心・嘔吐 | 抗がん剤投与1~2時間後に起こり、24時間以内に消失します。 |

|---|---|

| 遅発性悪心・嘔吐 | 抗がん剤投与の24時間後以降に起こり、数日間持続します。 |

| 予測性悪心・嘔吐 | 精神的な要因(過去に抗がん剤で不快な経験をした場合や不安や緊張等)により起こります。 |

症状の現れ方は人により異なり、使用する抗がん剤によっても異なります。あらかじめ吐き気や嘔吐を抑える薬を点滴したり、内服しますが、気分が悪いときはお知らせください。いろいろな種類の飲み薬や注射薬、坐薬などがあり、組み合わせて使うこともできます。がまんせずに主治医、看護師、薬剤師に相談しましょう。

*部屋には、においの強いものは置かないようにしましょう。

*食べ物のにおいが気になる時は、室温にさましたり、冷やしてください。

*体をしめつける衣服は避け、リラックスできるようにしましょう。

白血球、血小板、赤血球など血液成分は、骨髄でつくられます。骨髄は細胞分裂が盛んなため薬により影響をうけやすくなり、これらの血液成分が減少します。点滴後、1~2週間くらいが起こりやすい時期です。白血球が減少すると、病原菌(細菌)に対する体の抵抗力が弱くなり、感染しやすくなります。発熱、せき、のどの痛み、下痢、排尿時の痛みや排尿後も尿が残る感じなどの症状が現れたら、医師、看護師に知らせてください。血小板は血液の凝固(止血)に大切な働きをしています。血小板が減少すると出血(鼻血、歯肉出血、皮下出血等)しやすくなります。また、すこし遅れて全身に酸素を運搬する赤血球が不足し、貧血状態になることがあります。貧血状態になると、体に力が入らない感じ、めまい、息苦しくなるといった症状がみられます。定期的な血液検査によりチェックし、症状によっては白血球を増やす薬(G-CSF製剤)や、貧血のための薬や、輸血などをします。

*毛先の柔らかい歯ブラシを使用し、口の中を傷つけないようにしましょう。

*気が付かないうちに、打ち身ができていたり皮下に内出血ができていないか注意してください。

毛根部は細胞分裂が盛んなため薬の影響をうけやすく、脱毛はよくみられる副作用です。治療開始後、2~3週間後に現れ、髪が根元で切れるようになり、頭皮も柔らかくなるのが症状の出始めです。治療が終われば、個人差はありますが元どおりになります。

*シャンプーや整髪剤は刺激の少ないものを使い、洗髪はやさしくしましょう。

*毛を染めたり、パーマはかけないようにしましょう。

*柔らかいヘアブラシを使用し、ヘアドライヤーの温度は低めにしましょう。

消化管の副交感神経が刺激され、腸の動きが亢進して点滴当日に起こる早発性下痢と腸管の粘膜が影響を受け、点滴後数日~2週間後に下痢の症状が現れる遅発性下痢があります。下痢がひどくなると脱水症状をおこし、腸管粘膜障害による感染症にも注意が必要になります。水分を十分に補給しましょう。食事は、消化のよい温かいものを少量ずつ回数を増やして食べましょう。症状に応じて、整腸剤や下痢止めの薬が使用されます。

腸の動きが悪くなり便秘が起こることがあります。点滴後、1週間ぐらい続くことがあります。繊維の多い食べ物、十分な水分の摂取を心がけましょう。それでも、排便がない場合は、医師に相談した上で下剤を使用します。

口腔粘膜も細胞分裂が盛んなため薬の影響を受けやすく、このために起こる一次的口内炎と抗がん剤の投与によって免疫力が低下した結果、口腔内感染により起こる二次的口内炎があります。いったん口内炎ができると、治療に時間がかかることが多いため予防が大切です。

*予防のポイントは口腔内を清潔に保つことです。うがい薬で1日数回うがいをして口内炎を予防しましょう。

その他にも、次のような副作用が現れることがあります。また、説明した以外の副作用が現れることもあります。気になる症状やいつもと違うと感じることがありましたら、医師、看護師、薬剤師にお知らせください。

糖尿病の基礎知識から、食事療法、運動療法、薬物治療、合併症など、糖尿病とつきあっていくために必要な知識を学習します。また、血糖測定やインスリン注射など自己管理の方法を身につけていきます。

糖尿病の基礎知識から、食事療法、運動療法、薬物治療、合併症などについて、医師、薬剤師、栄養士、理学療法士、検査技師がわかりやすく説明します。同時に患者さん集まりの会を開催し、糖尿病に関する悩みや独自の工夫などを話し合う交流の場も設けています。

※日程は変更になることがあります。詳しくは当院内科外来の掲示をご覧下さい。

兵庫県立病院では、兵庫県職員[薬剤師]採用選考試験の受験等をお考えの皆さまに対して、県立病院薬剤部を見学していただくため、薬剤部公開週間(OpenPharmacy)を実施いたします。

ご友人等お誘い合わせのうえ、お気軽にご応募ください。

詳しくは兵庫県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。https://web.pref.hyogo.lg.jp/bk02/01.html

兵庫県立病院では、薬学生等を対象とした LINE公式アカウント(アカウント名:兵庫県立病院薬剤部)を開設し、各病院薬剤部の取組みや院内の雰囲気を随時発信しています。

下記QRコードから登録可能となっておりますので、是非ご登録ください!

詳しくは兵庫県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。https://web.pref.hyogo.lg.jp/bk02/yakuzaishiline.html